惊蛰:春回大地,万物复苏

惊蛰,作为二十四节气中的第三个节气,标志着天气回暖,春雷始鸣,万物复苏的时节。每年公历3月5日或6日,当太阳到达黄经345度时,即为“惊蛰”。这个名称源自古人对自然现象的观察与理解:“惊”意为惊醒,“蛰”则是藏的意思,即天气回暖,春雷乍响,蛰伏于地下的昆虫被惊醒,开始新一年的生命循环。《月令七十二候集解》中提到:“二月节,万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰。是蛰虫惊而出走矣。”实际上,昆虫并不能听到雷声,而是天气变暖使它们结束冬眠,这便是“惊而出走”的真正原因。

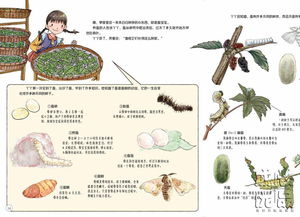

在古代,人们将惊蛰分为三候,每五天为一候,共十五天。一候“桃始华”,即桃花开始盛开;二候“仓庚(黄鹂)鸣”,黄鹂鸟开始鸣叫;三候“鹰化为鸠”,这里的“化”是指鹰躲藏起来繁育后代,而原本蛰伏的鸠类开始鸣叫求偶,由于鹰和鸠的鸣声相似,古人误以为鹰变成了鸠。这三候生动地描绘了进入仲春时节的景象:桃花红、梨花白,黄莺鸣叫,燕子归来,大地一片生机勃勃。

惊蛰不仅是自然界生物活动的标志,也是农耕活动的重要节点。唐诗有云:“微雨众卉新,一雷惊蛰始。田家几日闲,耕种从此起。”农谚也说:“过了惊蛰节,春耕不能歇。”在中国广袤的土地上,随着惊蛰的到来,农事活动逐渐繁忙起来。华北地区的冬小麦开始返青生长,土壤处于冻融交替状态,需要及时耙地以减少水分蒸发;江南地区的小麦已经拔节,油菜也开始开花,对水肥的要求很高,需要适时追肥和灌溉;华南地区则要抓紧早稻的播种,并做好秧田的防寒工作。农作物的生长与惊蛰节气的到来紧密相关,反映了古人对自然规律的深刻认识和把握。

在惊蛰时节,各地的物候现象也呈现出多样化的特点。惊蛰花信为:一候桃花,二候杏花,三候蔷薇。自小寒至谷雨的八个节气中,每个节气都有特定的花信风,反映了花开与时令的关系,人们也利用这一物候特点来安排农事活动。比如,惊蛰时节,桃花、杏花竞相开放,为大地增添了无限的生机与色彩。此外,随着气温的回升,茶树也开始萌动,需要修剪和施肥,以提高茶叶的产量和品质。

除了物候变化,惊蛰时节还有许多与气候相关的谚语和俗语。比如,“雷打惊蛰谷米贱,惊蛰闻雷米如泥”,这句话表达了惊蛰时节打雷预示着风调雨顺,农作物将丰收,米价也会相应下降。“九尽杨花开,农活一齐来”,则说明了九九天(即从冬至开始数九个九天)结束后,杨树开花,农忙季节也随之到来。这些谚语和俗语不仅反映了古人对气候的精准把握,也体现了他们对农耕生活的深刻理解和智慧。

在传统文化中,惊蛰也是一个重要的节日。在山东一些地区,农民在惊蛰日要在庭院中生火炉烙煎饼,意为烟熏火燎整死害虫;在陕西,人们会吃炒豆,黄豆用盐水浸泡后爆炒发出噼啪之声,象征虫子在锅中受热煎熬时的蹦跳之声;在山西的雁北地区,农民则要吃梨,意为与害虫别离。这些习俗不仅富有地域特色,也寄托了人们对美好生活的祈愿和对害虫的驱逐。

此外,惊蛰时节还有许多诗词佳作。唐代诗人韦应物在《观田家》中写道:“微雨众卉新,一雷惊蛰始。田家几日闲,耕种从此起。”描绘了惊蛰时节春雨绵绵、万物复苏、农民开始耕种的景象。宋代诗人陆游则在《春日杂兴》中写道:“年年此日不常晴,今日晴光品物生。地底昆虫将启蛰,世间草木尽回荣。”通过对比往年和今年的天气情况,表达了惊蛰时节大地回春、万物复苏的喜悦之情。这些诗词不仅描绘了惊蛰时节的自然景象,也反映了古人对自然规律的敬畏和赞美。

在养生方面,惊蛰时节也需要注意。惊蛰天气明显变暖,但乍暖还寒,气候比较干燥,容易使人口干舌燥、外感咳嗽。因此,在饮食上应清温平淡,多食用一些新鲜蔬菜及蛋白质丰富的食物,如春笋、菠菜、芹菜、鸡、蛋、牛奶等,增强体质抵御病菌的侵袭。生梨性寒味甘,有润肺止咳、滋阴清热的功效,民间素有惊蛰吃梨的习俗。梨的吃法很多,比如生食、蒸、榨汁、烤或者煮水,特别是冰糖蒸梨对咳嗽具有很好的疗效。此外,在起居方面也要晚睡早起,散步缓行,以使精神愉悦、身体健康。

惊蛰时节,春雷一声响,人间皆惊蛰。在这个万物复苏的季节里,我们不仅可以欣赏到大自然的壮美景色,也可以感受到古人对自然规律的深刻认识和智慧。让我们在惊蛰的节气中,感悟生命的律动和自然的神奇,共同迎接一个充满希望和活力的春天。

88.41M麦田影院官方版

15.98M野草助手应用商店TV版

7.09M轻音社v1.5.5.0

49.91M仙灵觉醒互通版游戏

94.90MNFC管家app

87.14M囧次元喵

37.21MLHY后室游戏

28.97MNFC读写身份app

76.49M进击的正太

72.89M三国格斗游戏

本站所有软件来自互联网,版权归原著所有。如有侵权,敬请来信告知 ,我们将及时删除。 琼ICP备2024021917号-2